街を巡りフランスを一周するレースで国民の関心を惹いた新聞社の事業

自転車ロードレース最高峰の大会「ツール・ド・フランス」の2021年大会が6月26日に開幕する。オリンピック、サッカーFIFAワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイベントとして名が挙がることも多く、その規模は自転車競技の中でも群を抜いている。

そこで、2021年大会のスタートを前に、ツール・ド・フランスならではのトピックを紹介していきたい。まずは歴史から。大会をより身近に、そして深く感じてもらうため、ここから先は「ツール」と略すことにする。

ツール第1回大会は1903年。この40年ほど前には自転車の原型であるヴェロシペードが生まれており、その進化と並行して人々は競争に高じていくこととなる。そうした中、発行部数が伸び悩んでいたフランスのスポーツ紙「ロト・ヴェロ」は、自転車レース主催で先行を許していた他紙を追い抜こうと、複数の都市をめぐりフランス本土を一周するレースの開催を打ち出す。それがツールだった。

それまでの自転車レースといえば、2都市または特定の2地点を結ぶスタイル。3都市以上を転戦して起点へと戻る手法は斬新で、国民の関心を惹いた。レースの盛り上がりに合わせて主催者が発行する新聞や雑誌の売り上げも右肩上がり。フランスにおけるスポーツビジネスのモデルとして今なお続くものとなっている。

そんな第1回大会はパリを出発し、リヨン、マルセイユ、トゥールーズ、ボルドー、ナントとめぐって、パリへと戻る全6ステージ・総距離2428kmで争われた。現在のようにほぼ毎日レースを行うわけではなく、19日間で6ステージを散りばめた格好。60人が出走し、完走したのは21人。優勝したモーリス・ガランの総合タイムは94時間33分で、平均時速25.679kmで走破した。

手にした賞金は6075フランで、当時のパリ在住労働者の平均月給が約150フランだったことを考えると、なかなかの高額を得たと見ていいだろう。

ⒸA.S.O./Alex Broadway

ちなみに、期間中トップの選手が着用するスペシャルジャージ「マイヨ・ジョーヌ」はフランス語で「黄色いウエア」を意味するが、これはロト・ヴェロの紙面が黄色だったことに由来するといわれている。

ロト・ヴェロは現在「レキップ」と名を変え、公式新聞としてツールと深くかかわっている。現在もツール期間中に大きな出来事(フランス人選手の大活躍や思わぬヤングライダーの躍進など)があれば、紙面カラーをイエロー一色に染める演出を施すことがある。

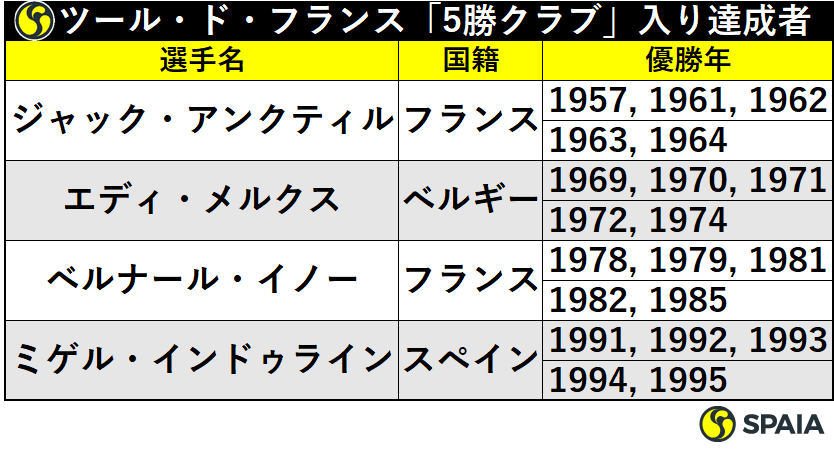

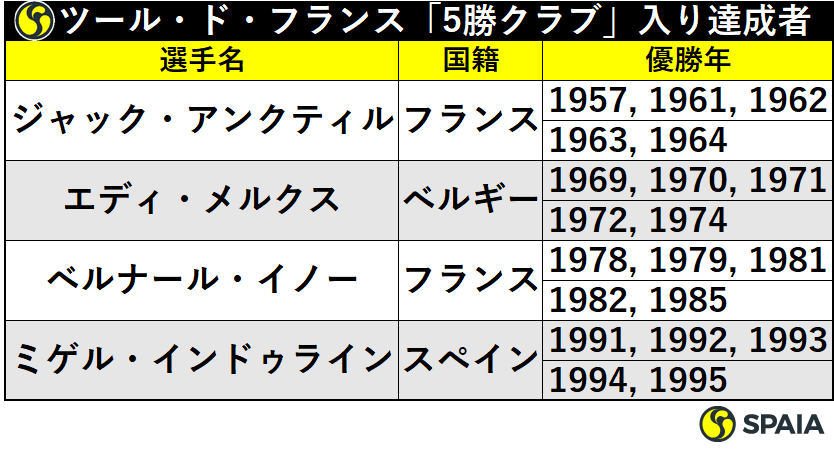

総合優勝5回の4人で「5勝クラブ」

自転車ロードレース界きっての精鋭たちが集まるツールにおいて、驚異的な強さや独特のキャラクター、ユーモアセンスでその歴史に名を残した選手が幾人も存在する。そうした人物は、レースキャリアを終えた後も大会に必要な人材として重宝され続けるあたりもこのイベントならではといったところ。そこで、ツールを語るうえで欠かせない男たちを押さえていこう。

まず、100回を超える大会の歴史で最多となる5回の総合優勝を果たしているのは4人。彼らの功績を称えて「5勝クラブ」なる肩書きも生まれている。

アンクティルを除く3人はいまも健在で、毎年何らかの形でツールとかかわりを持つ。メルクスはツールにとどまらず数々のタイトルを獲得した「生きる伝説」。マイヨ・ジョーヌ着用累計日数111日、ステージ優勝34回はともに他の追随を許さない。自転車ロードレース全般にわたって驚異的な足跡を残した男は、76歳となった現在もレース会場に足を運んで選手や関係者と談笑する姿が見られる。

イノーもメルクス同様にツールをはじめ数々の勝利を収めてきた伝説の1人だが、現役引退後の活躍も光っている。レースから離れて酪農業に精を出していた時期が長かったが、家族の死をきっかけに一念発起。ロードレースの現場へと復帰し、ツールの運営に携わった。

現役時代から闘志を前面に出して戦う姿が印象的だったが、裏方に回ってからもその姿勢は変わらず。とりわけ「ポディウム(表彰台)の番人」としての役割は見事なもので、まれに現れる乱入者を一撃で返り討ちにしたり、スキを与えることなくつまみ出すシーンは、ツールの名物でもあった。2016年にその役目を終えてからは、ゲストとして会場へ招待されている。

インドゥラインはメルクスやイノーほどの派手さはないが、全盛期は彼に太刀打ちできる選手がいないと言われたほど、圧倒的な強さを誇った。特に、ツール会期3週間をトータルで戦うスタイルは、現在のレース戦術に大きな影響を与えている。個人タイムトライアルを得意とし、そこで稼いだタイムを山岳でも守る走りは抜群の安定感。山を得意とする選手たちの攻撃を淡々をかわしながら、トップを走り続けた。

アメリカ人で初優勝したグレッグ・レモン

この3人に勝利数では届かずも、1986年・1989年・1990年に勝利したグレッグ・レモンは、アメリカ人初のツール覇者として歴史を変えた。それまでヨーロッパのスポーツであったロードレース界に敢然と飛び込み、生活習慣や体調管理の方法に強い批判を受けながらも、結果を残すことで見方を大きく変えてみせた。

彼らの栄光とは対照的に、14回の出場で8度表彰台に上がりながら、ついに頂点に立つことなくキャリアを終えたレイモン・プリドールもファンから愛された。「万年2位」といわれながら、もがき戦う姿にフランス国民は親しみを覚えたという。彼も毎年ツール会場に顔を見せていたが、2019年冬にこの世を去った。

そんな彼の才能を受け継ぐ孫のマチュー・ファンデルプールは、今年ツール初出場が決定。「世界ナンバーワンの実力」との呼び声も高く、彼の走りにプリドールの姿を映すオールドファンも多いことだろう。

近年活躍した選手では、2011年大会で10日間にわたってマイヨ・ジョーヌを着続けたトマ・ヴォクレールが名物キャラクターだった。闘志むき出しの走りで、誰が見ても無茶だと思う攻撃や、タイプ的に難しいと思われたコースでまさかの勝利を挙げるなど、意外性が魅力だった。ユーモアセンスにも富み、現在はツール中継では随行バイクからのコメンテーターを務めるほか、人間性と人望が評価されてフランス代表チームの監督に就任するなど、引退後も引く手あまたである。

新城幸也は2度のステージ敢闘賞

最後にツールに出場した日本人選手について見ておきたい。

過去、大会に出場を果たした日本人は4人。1926年と1927年に当時フランス在住だった川室競が出場したが、いずれも初日で棄権。これがツール史で最初に記録されている日本人である。

戦後初出場を果たしたのは、1996年の今中大介。それまで日本国内では無類の強さを誇った彼は、同年にイタリア籍のチームでツールのメンバー入り。第14ステージでタイムアウト(規定タイム内で走り切れず)となったが、歴史を切り拓いた人物である。

そして2009年、現在も世界の第一線で走る別府史之と新城幸也が初出場。以来、新城は計7回ツールの舞台に立ち、2度のステージ敢闘賞(その日最も印象的な走りをした選手に贈られる)を獲得している。

彼らはいずれも、日本のロードレースを世界に押し上げた功労者である。

【関連記事】

・ツール・ド・フランスに揃って出場も?自転車競技を牽引する日本人3選手

・自転車ロードレースの金銭事情、スポンサー頼みもトップ選手は年俸7億円超

・自転車ロードレースとドーピング…ツール王者の薬物違反、クリーン化への取り組み