自転車プロチームの活動を支えるスポンサー企業の存在

本記執筆時点で、自転車ロードレースは「グランツール」と呼ばれる3週間規模の大会であるジロ・デ・イタリアが開催中だ。この競技においてとりわけ注目度が高く、開催国であり自転車強豪国でもあるイタリアの選手たちにとっては、タイトル獲得はもとより、出場することに大きな意義を見出すほどのビッグレースである。

大会期間中の5月18日、現在世界トップのチーム力を誇るベルギー籍の「ドゥクーニンク・クイックステップ」が、同国の床材メーカーであるクイックステップ社と6年間のスポンサー契約延長に合意したと発表した。いまをときめくスター選手がそろうチームは、この契約によって向こう6年の活動にメドが立った。

世界3大スポーツイベントに数えられることもあるツール・ド・フランスや、現在開催中のジロなど、大規模なレースに出場するチームの実態を見るうえで、欠かせないのがスポンサー企業の存在である。そこで、自転車ロードレースにおけるチームとスポンサーの関係性やその歴史、時代とともに変化するスポンサー企業の傾向などを深く掘り下げてみようと思う。

情熱で成り立つ自転車ロードレース

自転車ロードレースのプロチームは、他のプロスポーツと同様にスポンサーとなる企業による投資で賄われている。これらをチーム活動と運営の資金に充て、世界各地を転戦する。その額は日本円にして数十億円にのぼるとされ、そのうちの約8割が人件費に充てられているといわれる。

「いわれる」と表現するのには理由があり、現在のプロロードレース界では各チームの資金額ならびにその内訳に関する公表義務がなく、あくまでも推察でしか語れないから。ただ、なかには使途を公言するするチームオーナーがいて、彼らの言葉からわれわれはおおよその資金額を想像する。

19チームが属するトップカテゴリー「UCIワールドチーム」は、いずれも30人前後の選手を抱えている。さらには、チーム監督や自転車整備士(メカニック)、マッサージャー、広報担当などの専門スタッフも多数在籍しており、彼らの給与はチーム資金の中から支払われる。加えて、レース出場時の宿泊費や開催地への移動費もこの中から賄わなければならない。

近年は、統括団体のUCI(国際自転車競技連合)が競技の国際化を打ち出していることもあり、トップクラスのレースは本場ヨーロッパに限らず、中東やオーストラリア、南米などでも行われる。チーム拠点から開催地までの距離が遠くなればなるほど、遠征費用は多額になる。

チーム活動規模が増大傾向にある昨今、投資するチームに対してコストパフォーマンスを求めることは現実的に難しい。「自転車ロードレースの金銭事情、スポンサー頼みもトップ選手は年俸7億円超」でも触れたが、公道スポーツゆえにサッカーのようなスタジアム収入がないことや、放映権分配といったシステムが存在せず、さらにはレースで得られる賞金も選手・スタッフで分け合うため、スポンサー企業への金銭的な見返りはほとんどないのである。

そのため、スポンサーにつく企業の多くが「ワンマン経営の会社」であることが、競技の長い歴史における共通点として挙げられる。経営に多くの人が意見できる大組織では敬遠されやすい一方、「サイクリングが好き」「オーナーである自分も目立ちたい」といった志を持った経営者が自転車ロードレースに出資するケースが大多数。なかには億万長者が、経営する会社の資金ではなく、自己資産を投じチームを支えた事例もあるほどだ。

とにかく、自転車ロードレースは損得勘定を抜きにした、「情熱のスポーツ」なのである。

世相を反映するスポンサーの傾向、国家プロジェクトチームも

企業がプロチームを支えるスタンスは、自転車ロードレース創成期からあったといわれている。ツール・ド・フランスを例にとると、1930年代に入っていったんナショナルチーム制に移行。その後、チーム戦術の多様化(「自転車ロードレースの脚質、戦術を解説、個人競技でもチームプレー?」を参照)とともに、商業スポンサーがバックアップするチーム体制が確立していった。これが1960年代のことである。

当初は自転車メーカーが支援するチームが多かったが、徐々に家電ブランドや食品メーカーが参入。人々の生活が豊かになり始めた1970年代になると、その傾向は顕著になる。

1980年代から90年代初頭には、日立や東芝、パナソニックといった日本企業がチームスポンサーに名を連ねた(出資はヨーロッパ法人)。豊富な資金をバックに当時のトップライダーが所属することもあったが、その後の日本経済低迷とともにスポンサー活動から撤退。このあたりはモータースポーツの最高峰であるF1と似ている。

この頃からチーム規模が急激に膨らみ、それまでの予算では運営が難しくなった。そこで登場したのが、ロット(ベルギー)やエフデジ(フランス)の宝くじ公社。また、金融関係の企業も続々とチームの下支えに着手するようになった。

2000年代に入ってロードレース界全体がドーピング問題で揺れ、イメージ低下を嫌った金融系が次々と撤退。代わって、自転車メーカーが再び進出するようになる。既存のチームをスポンサードできる企業が現れず、苦肉の策で資金提供していたというのが実際なのだが、自社の自転車でレースを走った選手たちからのフィードバックが得られやすいといったメリットもあり、彼らによる時代は長く続いた。

そして、この数年で勢力図を大きく変えたのが、国家プロジェクト的チームである。石油やITといった、特定の産業が大きく発展している中東や中央アジアの国々が、自転車ロードレースに「国家予算」を注ぎ込むようになったのだ。

その成り立ちもユニークそのもので、カザフスタン籍の「アスタナ・プレミアテック」であれば、同国の英雄であるアレクサンドル・ヴィノクロフ(2012年ロンドン五輪自転車ロードレース金メダリスト)が無所属になる危機的状況を救うために前身のチーム「アスタナ」を立ち上げ。また、日本人ライダーの新城幸也が所属する「バーレーン・ヴィクトリアス」は、ナセル・ビン・ハマド・アル・カリファ王子のスポーツ好きが高じてチームを結成。国レベルの情熱は、チーム、さらには選手たちにも影響を与え、現在のロードレースシーンでも確かな存在感につながっている。

ちなみに、県や州単位のミッションを抱えたチームもかつては存在した。スペイン・ガリシア州がスポンサーを務めた「シャコベオ・ガリシア」は、2010年聖ヤコブ大祭をPRするために組まれ、大祭の閉幕とともに解散が決まっていた「期間限定チーム」。所属選手たちはチーム理念に忠実で、自国レースを中心にアピールに燃えた。その結果、スペイン最大のレースであるブエルタ・ア・エスパーニャでは、2009年にチーム総合優勝。最後の出場となった翌年も同部門で3位になり有終の美を飾っている。

最近では、人々の生活に欠かせない大型スーパーマーケットチェーンも資金を投じて強力チームを編成。日本企業では、2020年にNTT社がチームスポンサーを務めたほか、長年この競技への支援を続けるNIPPO社が2021年シーズンから「EFエデュケーション・NIPPO」としてトップチームの運営に参画。このように、チームのスポンサーを歴史的に見ていくと、世相がそのまま表れている印象だ。

スポンサー企業名がそのままチームの名に反映される

自転車ロードレースのチーム名は、スポンサー企業の名がそのまま反映される。

例えば前述した「ドゥクーニンク・クイックステップ」であれば、ベルギーの建材メーカー・ドゥクーニンク社と、同国の床材メーカーのクイックステップ社が共同でタイトルスポンサー契約をチームと結んでいることを意味する。

スポンサー契約にもさまざまあって、その内容によって投資額が変わってくる。なかでも最大規模となるのがタイトルスポンサーである。そのままチームの呼称となるので、ファンや関係者の間で自然に認知度と宣伝効果が高まる。

選手が着用するウエア(「ジャージ」と呼ばれる)にも、企業名やロゴが大々的に記されるので、ツールのようなビッグレースで勝とうものならその影響力は絶大である。「スポンサー企業には金銭的な見返りはほとんどない」と前記したが、レースを通じた広告効果は決してゼロではないのだ。

ⒸLaPresse

こうしたシステムは、NPBやJリーグ、Bリーグがメジャースポーツ化する日本の感覚では珍しく感じるところだが、このあたりは自転車ロードレースの慣習といえるだろう。

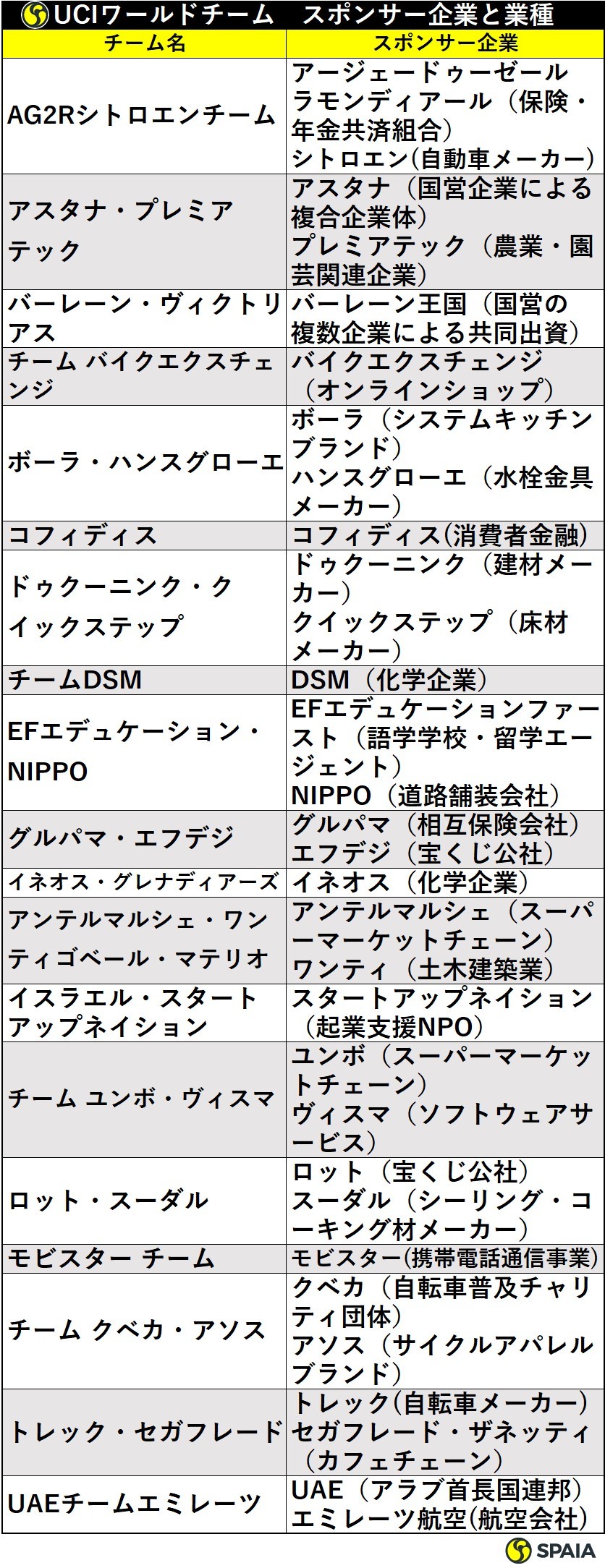

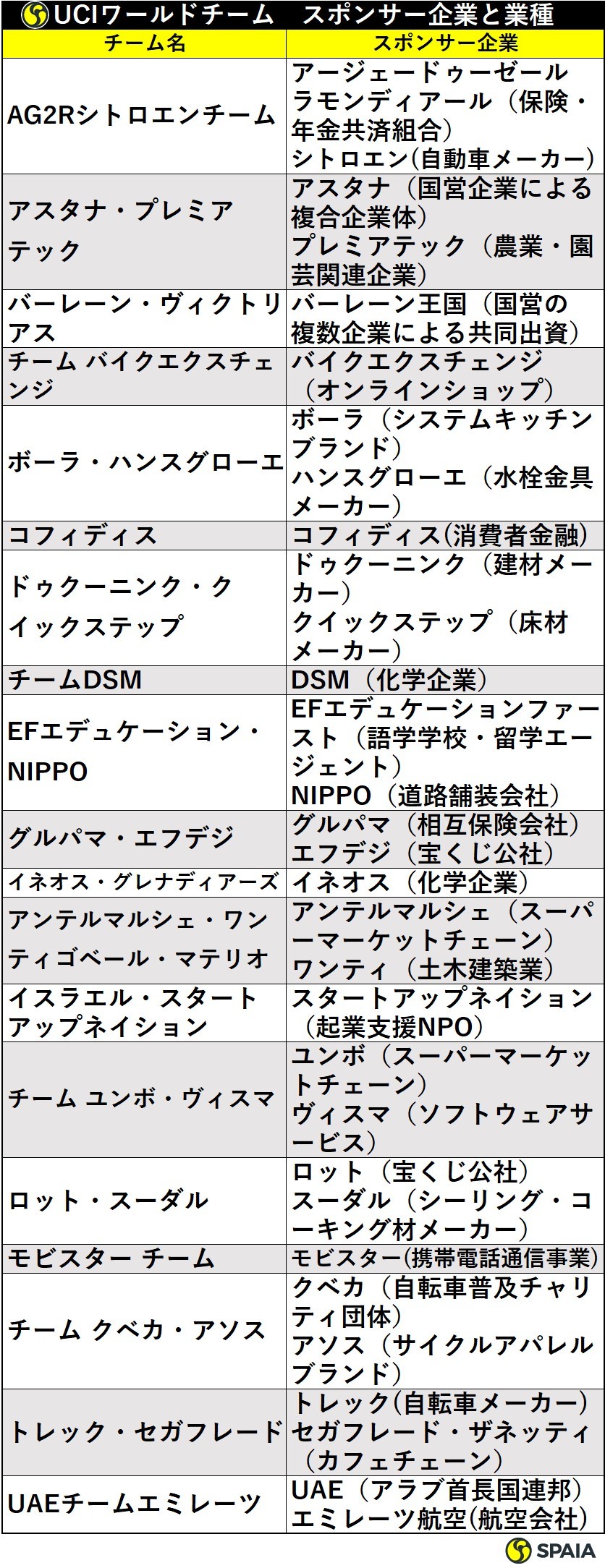

参考までに、トップカテゴリー「UCIワールドチーム」に属する19チームのスポンサー企業と業種を表にて紹介したい。いまの世の中を写す鏡だと感じることだろう。

日本では元実業団チームや地域密着型チームが活躍

最後に、日本のチーム事情にも触れておきたい。

わが国でも多くのチームがプロ化している。日本の場合は実業団としての歴史が長く、その名残がいまもある。かつては社業と競技を両立していた選手たちでチーム編成していた企業が、所属選手とプロ契約を結ぶなど形態を変えながら存続させているケースが多い。

自転車パーツが世界的なシェアを誇るシマノ社が運営する「シマノレーシング」や、国産ブランドとして名高いブリヂストンサイクル社運営の「チーム ブリヂストンサイクリング」は、代表的な伝統チーム。

建設機械レンタルが主軸のキナン社が単独スポンサーを務める「キナンサイクリングチーム」や、レーシングドライバーの片山右京氏がオーナーの「チーム右京相模原」は、自転車に強い愛情を注ぐ経営者の意向が強いチームといえる。

また、東京五輪ロードレースの日本代表に内定している増田成幸が所属する「宇都宮ブリッツェン」のような、地元企業と市民によって支えられる地域密着型チームも国内のレースシーンを大いに盛り上げている。

【関連記事】

・自転車ロードレースの金銭事情、スポンサー頼みもトップ選手は年俸7億円超

・自転車ロードレースの脚質、戦術を解説、個人競技でもチームプレー?

・自転車ロードレースとドーピング…ツール王者の薬物違反、クリーン化への取り組み