2012年打線は森友哉、2018年打線は根尾昂と藤原恭大がプロ入り

第93回選抜高校野球大会の選考委員会が1月29日に開かれる。3月19日から2年ぶりに開催される予定のセンバツ甲子園で、どんなドラマが待っているだろうか。

これまで伝説的に語り継がれる高校はいくつかあるが、長い高校野球の歴史上で唯一、2度の春夏連覇を果たした大阪桐蔭もその1校だろう。昨秋の近畿大会で準優勝しており、今春も出場が確実と見られている。

では、春夏連覇を達成した2012年と2018年のチームではどちらが強いのか。データで比較してみた。

まずは打撃成績から見ていこう。2012年は2019年にパ・リーグ首位打者に輝いた森友哉(現西武)が1番を打ち、主将の水本弦や田端良基、笠松悠哉、白水健太(現福井工大福井監督)らが名を連ねた。

一方の2018年はドラフト1位で中日入りした根尾昂やロッテ入りした藤原恭大だけでなく、早稲田大に進んだ中川卓也、立教大に進んだ山田健太と宮崎仁斗らを擁し、「最強世代」と呼ばれた。

本塁打は2012年に軍配も得点力では2018年が圧倒的

2012年の打線が2018年を上回っているのが本塁打に関する項目だ。センバツで6本、選手権で8本の計14本塁打をマークしており、2012年夏は2回戦からの登場だったため5試合、2018年は6試合戦ったが、1試合少ないにもかかわらず夏の本塁打は同数となっている。

本塁打を打つまでにかかる打席数を示すAB/HRは2012年春が27.5、夏が20.75と、それぞれ183、25.13の2018年を上回る。

長打率から打率を引いた値、つまり純粋な長打力を示すIsoPは夏こそ.214の2018年に譲ったものの、春は.188の2012年が上回っており、平均でも2012年の方が上だ。

逆に打率は2018年が圧倒している。春は.350、夏は.328と、2012年打線を大きくリード。試合数が同じ5試合の春だけを比べても、2018年は64安打、16二塁打、5三塁打で、2012年の50安打、11二塁打、1三塁打を上回る。

2012年は2桁得点が一度もなかったが、2018年は春2回戦の伊万里戦(14-2)、準々決勝の花巻東戦(19-0)、夏2回戦の沖学園戦(10-4)、準々決勝の浦和学院戦(11-2)、決勝の金足農戦(13-2)と5度も2桁得点を記録している。得点力では2018年の打線が上と言えるだろう。

藤浪晋太郎が立ちはだかった2012年と継投の2018年

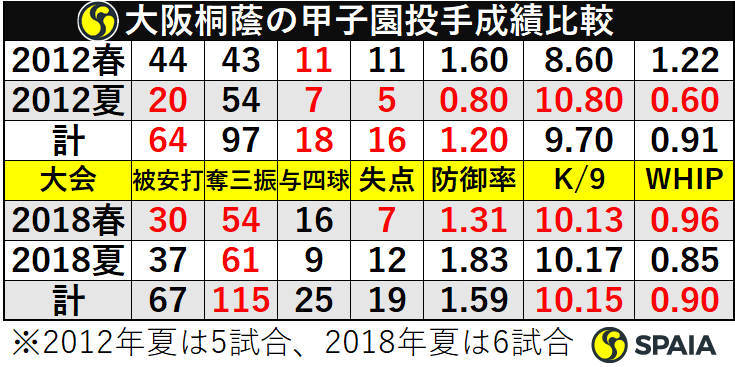

続いて投手成績を比較してみよう。2012年は藤浪晋太郎(現阪神)という大黒柱がおり、剛腕・沢田圭佑(現オリックス)が控えだった。

2018年はエースナンバーを背負う柿木蓮(現日本ハム)だけでなく、左腕の横川凱(現巨人)やショートの根尾昂が登板する機会も多く、甲子園の計11試合のうち6試合は継投による勝利だった。

防御率は藤浪のいた2012年が平均1.20、特に夏は0.80と抜群の成績だった。2018年も平均1.59と決して悪くないが、2012年には及ばない。

1試合で奪う三振数を示すK/9(奪三振率)は平均9.70の2012年に比べ、2018年は10.15と上回っている。継投が多かった分、スタミナの心配も少なく全力投球できたことも影響しているだろう。それでも夏だけで比較すると2012年が10.80で上回っており、藤浪おそるべしと言える。

1イニングあたり何人の出塁を許したかを示すWHIPも、平均では2018年がわずかに少ないが、夏だけだと2012年が0.60を記録している。初戦の木更津総合戦が2失点、3回戦の済々黌戦も2失点、準々決勝の天理戦は1失点、準決勝の明徳義塾戦と決勝の光星学院戦は連続完封と、守り勝ったことが裏付けられている。

トータルで見ると、投手力では2012年、打力では2018年に分があると言えそうだ。今春の出場濃厚な大阪桐蔭。今年は一体どんな戦いぶりを見せるだろうか。

【関連記事】

・2021年選抜高校野球21世紀枠はどこだ?最終候補9校の横顔

・選抜高校野球で活躍した名投手を奪三振率で比較、断トツ1位は江川卓

・高校野球都道府県別代表校の夏の甲子園最高成績【大阪編】