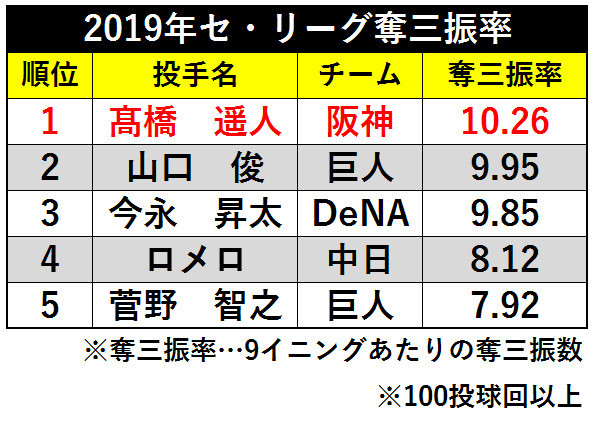

実は隠れた奪三振王、その証は「奪三振率」

3勝9敗、防御率3.78。これは阪神の2年目左腕・髙橋遥人が残した投手成績だ。決して優れた数字といえないのが正直なところだろう。ただ、侍ジャパンの稲葉篤紀監督など、髙橋を評価する声は少なくない。彼が投げるボールには、それだけの魅力が詰まっている。

ⒸSPAIA

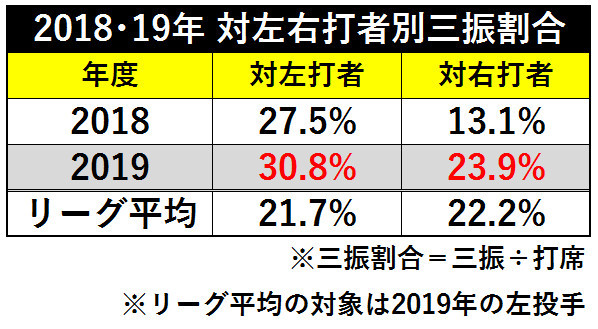

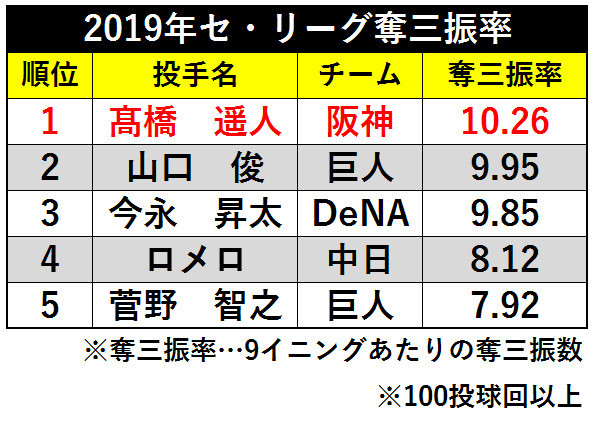

それを示すデータのひとつが今季10.26をマークした奪三振率だ。髙橋は今季規定投球回に達していないため一見目立たないが、投球回が100以上の選手を対象にすると、奪三振王に輝いた巨人・山口俊らを抑え、リーグトップなのである。新人だった昨季の7.01から1年間で、なぜ、ここまで上昇したのか。その要因を探りたい。

左打者への強みを持ちつつ、右打者からも三振を奪う

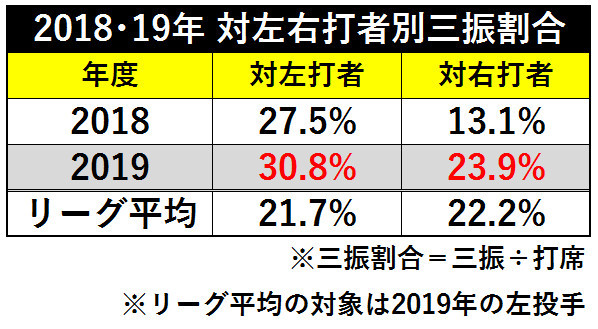

はじめに左右打者別で三振を奪った割合を見ると、対左打者の高さに目がいく。30.8%という数字は、過去10年間でシーズン100投球回以上投げたセ・リーグの左投手のべ83人で2位に位置するものだ。

ⒸSPAIA

加えて、昨季はほとんど三振を取れなかった右打者に対する結果の改善も見逃せない。1試合の中での対戦機会は、左打者と右打者では基本的に後者のほうが多い。実際、髙橋も今季左打者との対戦は169打席あったが、右打者については305打席と2倍近かった。

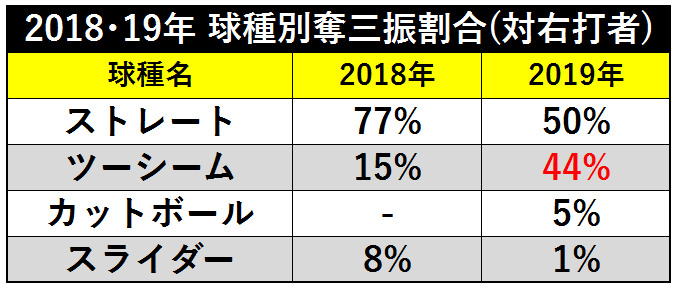

右打者から三振を奪うツーシーム

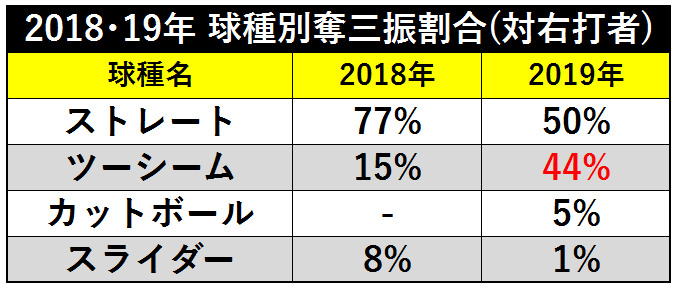

ここからは、今季の成績に大きく関与した対右打者に絞って話を進めたい。まず、三振を奪った球種を見ると、ツーシームの割合が昨季より増えている点に目がいく。ちなみに、2ストライク時の投球割合も昨季の20%から38%に増加しており、ツーシームへの信頼度が上がったことがうかがえる。なお、髙橋のツーシームは一般的なシュート系とは異なり、指を広げて挟み気味に握る、縦に変化するボールを指す。

ⒸSPAIA

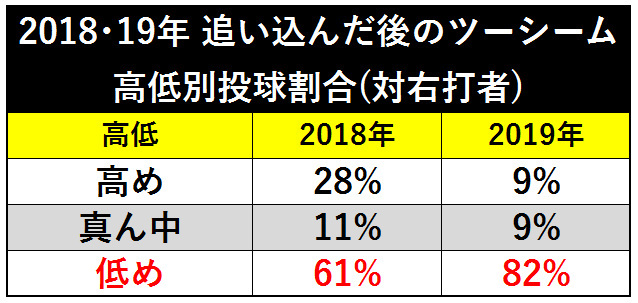

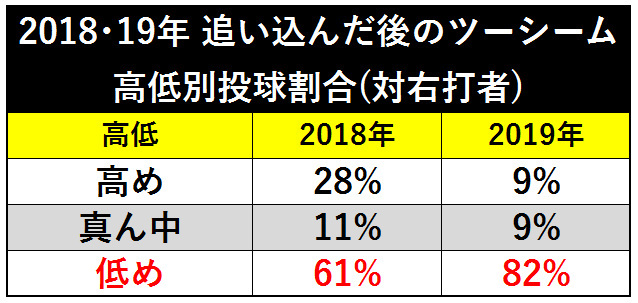

その落ちるツーシームについて詳しく調べると、制球力の向上を感じさせる。昨季は決め球として投げたうちの約3割が高めに浮いていたが、今季はしっかりと低めに集められていた。落ちるボールは低めに投げ込むことで効果を発揮するだけに、奪三振の増加も納得できる。髙橋が10.26という奪三振率を残した一因には、右打者に対するツーシームの精度向上があった。

ⒸSPAIA

なお、阪神の歴史を振り返ると、シーズン100投球回以上の投手で奪三振率が10.00を上回ったのは、1968年にプロ野球記録の401奪三振をマークした江夏豊(10.97)、2004年に奪三振王のタイトルを獲得した井川慶(10.24)の2ケースしかない。2人のように、球団史に残るサウスポーへの成長を遂げられるか。それを期待してもいいだけの素材であることは間違いない。

※文章、表中の数字はすべて2019年シーズン終了時点

企画・監修:データスタジアム

執筆者:植松 大樹