中継ぎ陣が出色の安定感

ヤクルトがリーグ連覇へ向けて首位を快走している。新型コロナウイルスの感染拡大で多くの登録抹消選手が出ているものの、すでに前半戦を首位で折り返すことは確定した。

その強さの源のひとつが強力な中継ぎ投手陣だ。今シーズンのヤクルトは登板数の多い投手たちが安定しているのが大きな強みとなっている。一般的に登板数が上位になる投手は、中継ぎ投手の中でも僅差リードあるいは同点など終盤を任される”勝ちパターン”になる。これはヤクルトだけに限らない。

昨シーズンのセ・リーグの登板数上位10人を見ると1位の清水昇(ヤクルト/70試合)から9位タイの三嶋一輝(DeNA/59試合)と鍵谷陽平(巨人/59試合)まで全員が15以上のホールドかセーブを記録していた。チームの中で信頼のおける投手の登板数が増えていくことがよくわかる。

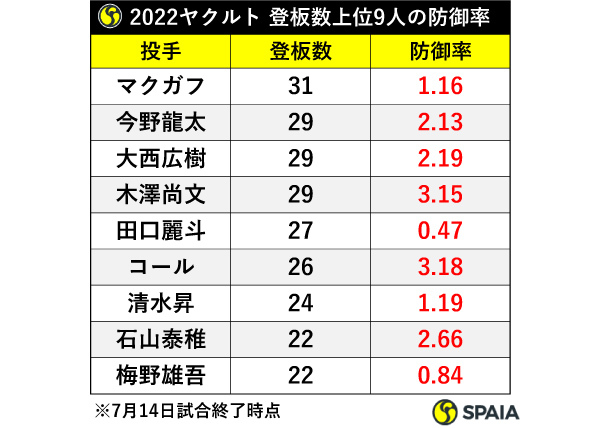

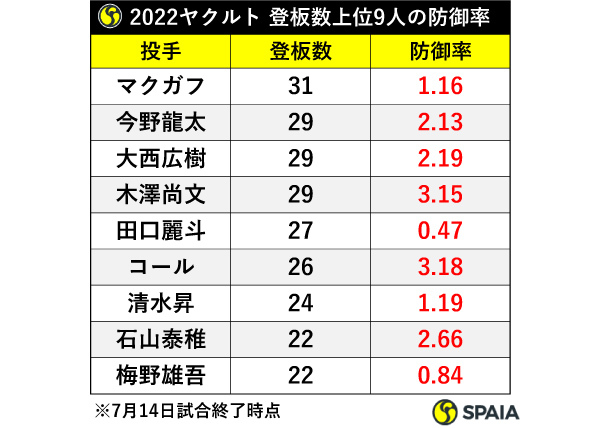

ここまでのヤクルトの中継ぎ投手陣の登板試合数上位9人の防御率を見ると、木澤尚文とコールを除く7人が2点台以内に収まっている。木澤とコールの2人も中日戦(13、14日)で失点するまでは2点台だった。これはセ・リーグでは突出した成績で、勝ちパターンはもちろんビハインドの展開で出てくる投手も好成績を残していることにほかならない。

もちろんこの成績がシーズン終了まで続くかどうかはわからないが、ここまでの戦いでは大きなアドバンテージとなっていることは想像に難くない。

15年と21年も登板数上位3人が防御率2点台以下

振り返ってみると近年ヤクルトがセ・リーグを制した2015年と2021年も同様の傾向があった。両年度とも登板数の上位3人の防御率が2点台に収まっていたのである。

2015年は秋吉亮、オンドルセク、ロマンの3人がいずれも防御率2点台と安定。この3人に続いたのが守護神のバーネットで59試合に登板し防御率1.29と抜群の成績を残した。また41セーブで最多セーブのタイトルも獲得している。中継ぎ投手に外国人選手を3人投入する珍しい布陣だったが見事にハマった。

2021年は清水、マクガフ、今野龍太の3人がシーズン半ばから勝ちパターンを担った。清水は日本記録となるシーズン50ホールドを記録し、マクガフは来日3年目で初の防御率2点台を達成。今野も64試合の登板で7勝(1敗)、28ホールドを挙げる大車輪の活躍と、3人ともキャリアハイの成績で優勝に大きく貢献した。

一方で、優勝を逃した2016年から2020年の5年間は登板数上位3人の防御率をみると、2点台だった投手は各年度に最大でも1人だけしかいなかった。誰かがよくても誰かがよくない、そんなシーズンが続いていた。

高津監督も中継ぎ陣に絶対の自信

防御率2点台は、裏を返すと9回を投げ3点以上取られないということでもある。現在のプロ野球において中継ぎ投手は1回を投げ終えマウンドを降りるのが一般的だ。つまり9試合の登板で6試合から7試合は自責点0で抑えると言い換えられる。

勝ちパターンに限らず登板数上位の投手がこれだけ安定していることは大きな強みになる。リードしている試合を確実にものにすることができるのはもちろん、僅差のビハインドだったとしても、追加点を奪われることなく耐え忍ぶことで終盤での逆転劇が起こる可能性も高まってくる。

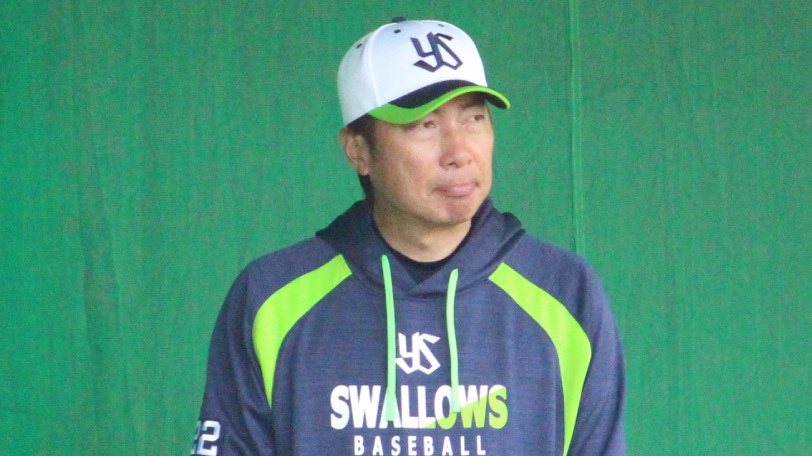

高津臣吾監督はある試合の後で、「リリーフ勝負になったときは負けたくない」と話した。この発言にも中継ぎ投手陣に対する自信の表れが見え隠れする。

中継ぎ投手陣に限らず一般的に”量と質”を両立させることは難しい。でも、今シーズン「勝利と育成」を両立している高津監督なら、それも成し遂げてくれるのではないだろうか。そんな期待を抱かずにはいられない。

これから暑い暑い夏場を迎える。これまで以上に中継ぎ投手陣の負担は大きくなり、これまでの疲労が出てくる時期でもある。そのなか高津監督や投手コーチたちは、リーグ連覇の鍵を握っている、と言っても過言ではない中継ぎ投手陣をどのように運用していくのか楽しみだ。

※数字は2022年7月14日終了時点

【関連記事】

・“ロマン砲”濱田太貴は本物の大砲となれるか ヤクルト初の和製30本トリオ誕生への期待

・育てながら勝つヤクルトの捕手起用、次代を担う中村悠平、内山壮真、古賀優大

・2003年にセ最速でマジック点灯させた星野仙一監督の苦悩…高津監督は?