スポーツ選手が注目の集まる舞台で力を発揮するに至るまでには、多くの裏方の仕事あり、選手の活動を支えています。

これからSPAIAでは選手だけではなく、スポーツを裏方として支えている方々についてもご紹介していきたいと考えています。

今回は、アスリートのトレーニングや競技への参加時に欠かせないスポーツ用品を作り、日本にとどまらず世界規模でスポーツの振興をがっちり支えている企業、ミズノ社の方にお話を伺いました。

様々な商品・サービスがある中からご紹介いただいたのは、IoTの技術でバッターの強い味方となる「スイングトレーサー」。

実際に体験した様子も交えて、どのようなものかお伝えします。

【お話を聞かせてくださった方】

センシングソリューション研究開発課 課長

鳴尾 丈司 様

・大阪大学工学部精密工学科 1986年卒業、同年4月入社。2004年工学博士号取得(福岡工大)

・技術開発本部 研究開発チーム配属、その後研究開発部に。研究開発業務一筋

・ゴルフ用品、野球用品、テニスラケットなどの研究業務

主な成果は、ゴルフクラブ反発の研究、野球バットの反発の研究、ゴルフボール空気力研究、ゴルフ飛翔軌道分析装置「ピタゴラス」開発、ゴルフシャフト選定装置「シャフトオプティマイザー」開発、サッカーシューズの研究、「Ignitus」の開発

・趣味 登山、読書

スイングトレーサーとは?

―:今回ご紹介いただくスイングトレーサーとはどういうものなのでしょうか。

鳴尾:はい。スイングトレーサーは、スイングを定量的に可視化するシステムです。

(バットに取り付ける)センサーは、慣性センサーと言われる加速度センサーとジャイロセンサーを使っています。これらのセンサーはスマートフォンやタブレットにも入っていますが、それらに比べると野球のスイングという高速な運動を分析しますから、非常に高精度で特別なセンサーを使っております。

従来そういうものがなかなかなったんですが、セイコーエプソン社が高精度高レンジのセンサーを開発したということから、このスイング分析システムを開発しました。

―:どういう風に使うのでしょうか。

鳴尾:道具としては、センサー・アタッチメント・スマートフォンもしくはタブレット(事前にアプリインストールとID取得が必要)の3つがあれば、システムを使用することができます。

アプリケーションはiOS、Androidどちらも対応しております。

センサーをアタッチメントでバットのグリップエンドに装着します。このアタッチメントはどんなサイズのバットでも着けることができます。

センサーが青く点滅すると計測可能です。

後はバットをスイングすると、すぐに計測結果が出ます。

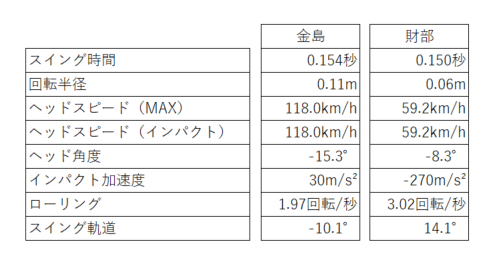

スイング時間:スイング開始からボールがバットに当たるまでの時間

回転半径:スイングのコンパクトさを表す指標

ヘッドスピード[MAX]:ヘッドスピードの最大値

ヘッドスピード[インパクト]:ボールがバットに当たる瞬間のヘッドスピード

ヘッド角度:インパクト時のバット上下方向への傾き

インパクト加速度:バットがボールに当たる寸前のヘッドスピードの変化量

ローリング:インパクト時のバット長軸周りの回転量を示す数値

スイング軌道:インパクト直前にバットヘッドが移動する上下の方向(ダウンスイングかアッパースイングか)

数値の詳細な説明は、ミズノ社スイングトレーサーのホームページを参照ください。

http://www.mizuno.jp/baseball/swingtracer/

実際にスイングトレーサーを体験

弊社代表の金島は、高校時代野球部に所属していました。今回は、全力でバットを振るため取材に同行。

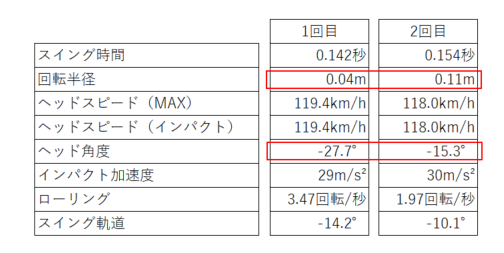

1度目のバッティングの計測結果からアドバイスをもらい、2度目のバッティングを行ってみて、スイングがどう変わるか実際に体験します。

やったるで。

スイング!

あっという間に計測結果がタブレット上に表示されました。

金島のバッティングの分析は…

- ヘッドスピードはバリバリ現役高校生野球部レベルのスピード

- 2つのヘッドスピードが同じなのは理想的、最大値の時にボールを打っている

- インパクト加速度が2ケタというのは、非常に小さい数値で良い

- ヘッド角度は少し下がり気味だが、メリットもあり外角の球はライト側に持っていきやすい

- かなりダウンスイングだったので、もう少しアッパースイングにしたほうがよい

とのことでした。

では、もう少しコンパクトにアッパースイングにすることを意識して、2回目の計測。

スイングが速すぎて、ミートの瞬間が撮れませんでした…。

結果は。

1回目と2回目の数値を比較してみます。

1回目から良い数値だったヘッドスピードやインパクト加速度はほぼ維持したままです。

2回目では回転がよりコンパクトになり、ヘッド角度も上がったことでダウンスイングが修正されたことがわかります。

続いて、弊社財部も計測を体験してみました。

財部は金島と異なり、野球経験のない女性です。数値にはどれくらいの差が出るのでしょうか。

2人の測定結果を比較してみると…

ヘッドスピードとインパクト加速度に大きな差が出ました。男性と女性のパワーの違いが差として出やすいところなのかもしれません。

また財部のスイングは金島に比べて、かなりのアッパースイングでだったことも数値からわかります。

「スイングトレーサー」で変わる選手指導

―:今金島が体験してみて実際にスイングが変わったんですが、現場ではスイングトレーサーはどういうシーンで使うことが多いのでしょうか。

鳴尾:このシステムは、やはり飛んでくる球を打って測れるのがポイントなんですね。

練習ではもちろんトスやティーが使いやすいんですが、実際に飛んできたボールをどう打っているのかに興味を持っておられる監督・コーチがどう違うかという差異を見たりすることも多いですね。

これで経験に頼る部分も多かった指導が、具体的にわかりやすく伝えられるようになります。

それからすぐ見れないビデオでの確認とは違って、その場ですぐに確認できるのでより効果的な練習が行えるようになります。

―:どういう選手やチームが実際に使っておられるのでしょうか。

鳴尾:高校生や社会人のアマチュアチーム、プロチーム、幅広く導入していただいています。 個人でも使われている方がいます。例えばお父様がお子様の練習のために購入されているケースもあります。

―:下は小学生から上は社会人・プロまで、年代関係なくどなたでも使えるということですね。

鳴尾:はい。

開発から商品化まで

―:スイングトレーサーを作ることになったきっかけは何だったのでしょうか。

鳴尾:もともと私は用具を開発するための基礎研究をメインにやっていました。その中でスイング分析もしていましたけども、従来はモーションキャプチャーなどの非常に高額なシステムを使っていました。

センサーを使ってスイング分析をできないかということは、当時の研究段階でもやっていました。ただ、データ分析が非常に煩雑だったり、(ネット環境が)有線だったり、センサーそのものが非常に高額であったり…。

そういう状況だったのが、一気にスマートフォンが普及し、無線環境も整ってデータが飛ばせるようになり、安価に提供できる環境が整ったということでエンドユーザー向けに作れるんじゃないかというところからスタートしました。

―:こちらの開発にあたって苦労されたのはどういうところですか。

鳴尾:開発ですか?そうですね…… …… ……。

―:そんなに苦労されなかった(笑)

鳴尾:いやいやいや(笑)そんなことはないんですが。

そうですね。開発よりも商品化の方にすごい苦労しました。

というのも、今までミズノにはこのようなエンドユーザー向けの商品がなかったんですね。

商品を売るためのツールとしては、今まで色々とデバイスを使ったサービスをやっていたんです。例えば、ゴルフのシャフトオプティマイザーなどがそうです。

ただ、それはあくまでもゴルフクラブを売るためのツールだったんですけども、こちらはエンドユーザー向けの商品ということで、初めてのこともあって会社の中での承認を得ることでも苦労しました。

これから

―:発売は昨年の5月からとのことですが、今後も改良やアップデートを続けていかれるのでしょうか。

鳴尾:はい。そのあたりは今後も計画しております。

―:これからスイングトレーサーをどうしていきたいというビジョンなどはありますか。

鳴尾:そうですね。

このシステムは以前よりも効率的な指導ができるシステムです。

これからの指導者の標準的なシステムにしていきたい。そして、できるだけたくさんの方に使ってもらいたいですね。

鳴尾様、ミズノ大阪店の山瀬様、取材へのご協力ありがとうございました。

■取材後記

お話を聞いて興味深かったのは、近年の技術の進化で以前から作りたかったものを作ることができる環境が整った、というエピソードでした

アイデアは以前からお持ちで、そのアイデアを実現する時が今だった。そしてスポーツの現場での指導を変えことができるイノベーションが生まれたんですね。

スイングトレーサーでの計測を体験した金島は、「今の高校生がうらやましい。もし今、自分が高校生ならこれをすぐ買う。使えたら絶対もっと野球が上手くなれた」と感想を述べていました。

プロ・アマチュア関係なく、運良く今の時代に野球をしている方には是非実際に使ってみてもらいたいと思います。