圧倒的な攻撃力を見せた川崎F

ⒸSPAIA

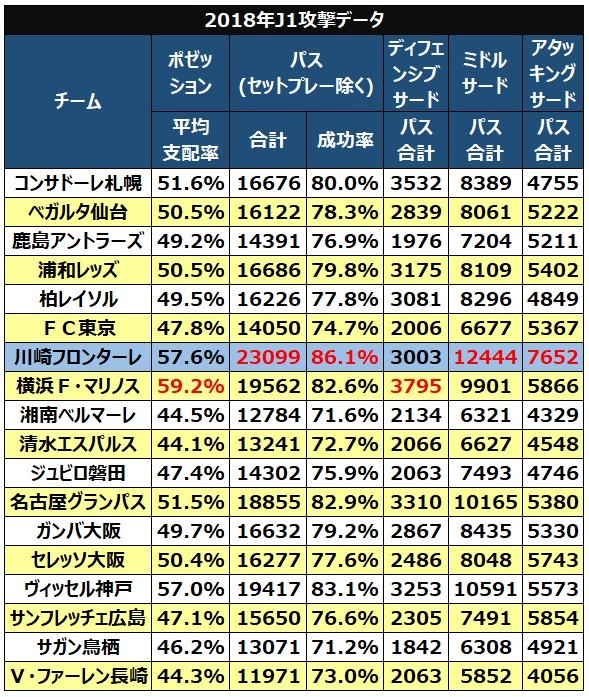

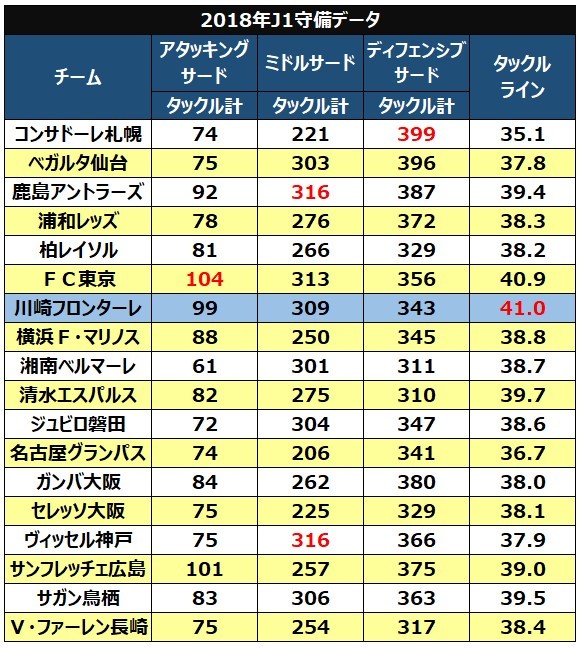

川崎Fの特徴は華麗なパスサッカーであることは誰もが認めるところだろう。ボール支配率こそ横浜FMに次ぐ57.6%だが、パス数、パス成功率はナンバーワン。それもパス数2位の横浜FMよりも1試合あたり100本以上の差をつけている。

支配率は2位ながら1位の横浜FMよりもこれだけパス数に差がつくのはインプレーの時間、アクチュアルタイム(実際にプレーした時間)が長いから。川崎Fの試合はボールが止まっている時間が短いのだ。

そして、そのパスはただボールを保持することだけを目的としていないことは、エリア別データで分かる。自陣/敵陣で分けると、自陣42.4%/敵陣57.6%と敵陣の比率が高い。

このデータをさらに細分化すると明確で、ピッチを3つに分けた最も自陣ゴールに近い位置、ディフェンシブサードのパス数はリーグ7位でしかないが、中央のミドルサード、相手ゴールに近いアタッキングサードではダントツ1位。

さらにフィニッシュに近付く敵陣ペナルティ内でのプレー数、シュート数ともリーグトップ。それがリーグナンバーワンの57得点に繋がっている。

ちなみに57得点中、ワンタッチシュートでのゴールもリーグトップの35点(セットプレーを除く)。川崎Fは高さで勝負するチームではないので、シュートに至るまでパスを繋いで相手ディフェンスを崩していることが分かる。

攻撃の基盤となった守備の進化

ⒸSPAIA

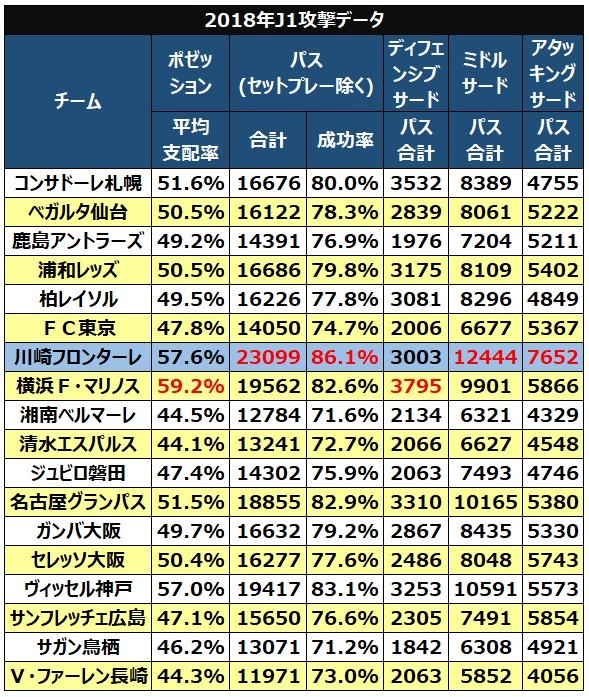

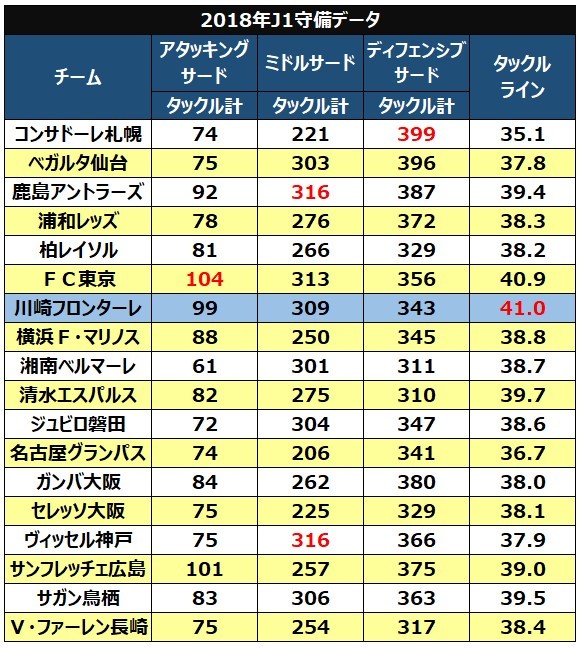

攻撃面でこれだけの成績を残すことができた理由が守備面にある。

川崎Fのタックル数はリーグ6位。これはボール支配率が2位で、そもそも相手がボール保持している時間が短いことを考えると驚異的な数字である。

特徴的なのがその場所。ディフェンシブサードでのタックル数は12位だが、アタッキングサードとミドルサードでは共にリーグ3位となっており、チーム全体の平均タックルラインが41mとリーグで最も高い。

前線からプレッシングを行う印象が強いFC東京、清水、広島、鳥栖やFWの献身的守備が特徴の鹿島を上回っており、早い段階で相手からボールを奪おうとしている何よりの証拠だ。

支配率だけに目が行きがちだが、ボールを長く持つということは相手から早く奪い返す必要があり、川崎Fはそこを徹底できていた。

アジアチャンピオンにつながる進化のポイントは?

今季の戦い方を見る限り、川崎Fの強さは来季も続く可能性は高い。特に後半戦はそう思わせるだけの圧倒的な強さを発揮していた。

ただ、川崎Fには今季のリーグ戦で勝てなかったチームが2つある。C大阪と浦和だ。特にC大阪には開幕前のゼロックススーパーカップも含めて3連敗。昨季もルヴァンカップ決勝を含めた3度の対戦で1勝2敗。川崎Fがリーグ連覇したこの2年間で、1勝5敗と大きく負け越している。

この2チームに共通しているのがフィジカルの強い選手が中央を閉めた守備を行うこと。さらに奪ったボールを前線に送って基点を作り、サイドの選手のスプリントでカウンターを仕掛けてくる特徴がある。

これはアジアのチームの戦い方にも近い。

実際、リーグチャンピオンとして出場したAFCチャンピオンズリーグでも、川崎Fはグループリーグで0勝3分3敗の最下位。日本から出場した4クラブで最低の成績だった。

昨季は浦和、今季は鹿島が勝ち取ったアジアチャンピオンの座は、川崎Fにとって大きな目標となる。そのためには、フィジカルの強い選手がブロックを作る守備を行ってきた時にどう崩すか。一気に前線に送ってくるボールに対してどのようにカウンターケアを行うか。川崎Fが目指すべき進化のポイントは、このあたりではないだろうか。