激動の2010年代

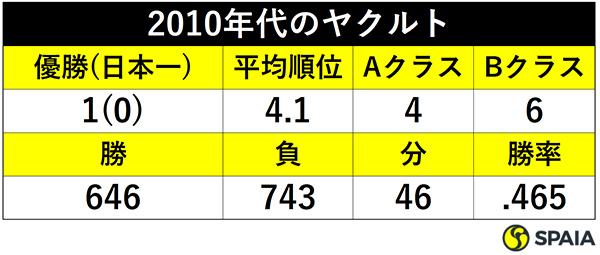

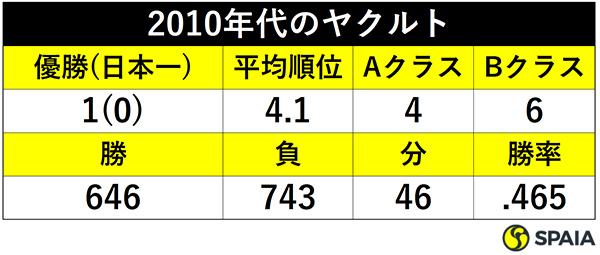

2010年代のヤクルトの成績は、勝率が.465と5割に届いていない。その内訳は、Aクラス4回、Bクラス6回という結果。しかし、その中身は激動そのものだった。

2010年は、シーズン途中に高田繁監督から小川淳司監督代行へ指揮官が代わり、躍進するも4位。2011年は優勝争いのトップを走りながら、夏場以降に中日の追い上げで無念の2位。2012年は3位で、2013年と2014年は最下位に沈んでしまう。ちなみに2014年は山田哲人が初めて規定打席に到達し、大ブレイクをはたした年だ。

2013年はルーキーの小川泰弘が最多勝と最高勝率のタイトルを獲得し、新人王を受賞。そして、ウラディミール・バレンティンがNPB最多となるシーズン60本塁打を記録したのにもかかわらず、チームは奮わなかった。しかし、2015年は2年連続の最下位から浮上し、14年ぶりのリーグ優勝。

だが、それも長くは続かず翌2016年には5位に転落。2017年には球団史上ワーストの96敗と再び低迷してしまう。2018年には2位に再浮上したものの、2019年は再び最下位。まさに浮き沈みの激しい10年間だったといえる。

山田哲人の軌跡と重なる2010年代

ヤクルトの2010年代は、山田哲の軌跡とリンクする。

2010年のドラフト会議で斎藤佑樹(早稲田大→日本ハム)や塩見貴洋(八戸大→楽天)といった大卒の投手を2度外したあとに、オリックスとの競合で引き当てた山田哲。外れ外れ1位でヤクルト入りを果たす。新入団選手発表会では、みごとな倒立を披露しており、大きな注目を浴びていた。

ルーキーイヤーの2011年に一軍出場はなかったが、クライマックスシリーズに出場し一軍を経験。2013年中盤からレギュラー格になると、2014年からは不動の二塁手に定着。その後は、トリプルスリー(打率3割、30本塁打、30盗塁以上)を3度達成し、本塁打王と盗塁王を同時獲得するなど、常人離れした成績を残し続けている。

2015年の日本シリーズでは、史上初となる1試合で3打席連続本塁打を放つ快挙。また、2019年にはNPB記録となる38連続盗塁成功をマーク。2010年代という10年間で本塁打、盗塁と両面で記録を作り、チームのみならず日本を代表するスタープレーヤーへと成長を遂げた。

石川雅規やバレンティンが中心に

2010年代の投手陣には、石川雅規と館山昌平の左右のエースが君臨。石川は2001年、館山は2002年のドラフト会議で大卒選手として指名されており、中堅からベテランとして2010年代を過ごした。

この偉大な2人を、多くの投手たちが憧れ追いかけた。一時的に成績で上回る選手がいるにはいたが、誰も追い越すことは出来なかったと言っていい。特に石川は2019年もチーム最多の8勝をマークし、エース級の投球術を見せている。2020年代のヤクルトも引っ張る勢いだ。

2013年まで現役を務めた野手の宮本慎也は、晩年になってもゴールデングラブ賞を獲得。現役引退後はチームを離れていたが、2018年と2019年にはヘッドコーチとして戻っている。2011年オフにMLBへ移籍した青木宣親も、2018年に逞しいリーダーになって戻ってきた。また、怪物・村上宗隆も忘れてはいけない。

助っ人外国人選手では、林昌勇やトニー・バーネットといった抑えが活躍し、バレンティンが主砲として存在感を発揮。ラスティングス・ミレッジやローガン・オンドルセクなど、なにかと話題になる選手もいた。

もちろん、その他にも数え切れないほどの選手や首脳陣、関係者そしてファンが、チームを支えてきたことは言うまでもない。これまでの歴史を振り返ると、ヤクルトは「ファミリー球団」と呼ばれることが多くある。そこにはいろいろな意味が込められており、解釈は人それぞれかもしれない。その気質、本質みたいなものは2010年代も継承されていたように思う。宮本や青木が一時的にチームを離れても戻ってきたことが、そのひとつの証明ではないだろうか。

なんだか戻りたくなる。2010年代もやはりヤクルトはヤクルトだった。

2020年プロ野球・東京ヤクルトスワローズ記事まとめ