新戦術「オープナー」「ショートスターター」が効果的となるチームは?

「オープナー」や「ショートスターター」と言われる、新形の投手起用策を取り入れている日本ハムやDeNA。本来オープナーは、リリーフを務める投手が先発して1回か2回まで投げ、2番手からは長いイニングを投げる投手が登場する。ショートスターターはあらかじめ、3、4回からの継投策を想定し先発投手がマウンドに上がる。

これらの策の最大の目的は「点が入りやすい」とされる初回の失点を防ぐことにある。短いイニングを全力で行ける投手を初回の上位打線にぶつけ、序盤から試合を有利に進めていこうとするのだ。

では、初回や序盤の攻撃を得意とするのは、どのチームだろう。序盤から良い攻撃を仕掛けてくる相手ほど、上述したような投手起用策を採用する意味合いも高まる。イニング別の打撃データより、オープナーやショートスターターによる対策が効果的と思われるチームを探ってみたい。

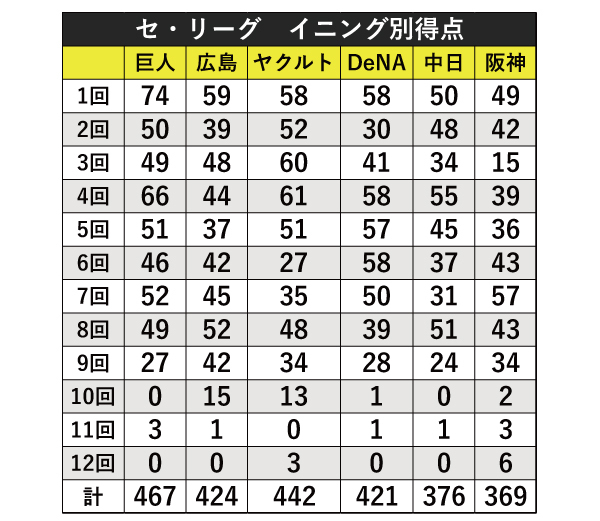

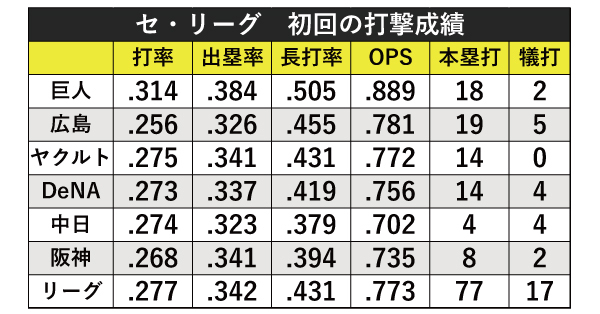

セ・リーグは強打の2番がいる巨人・ヤクルトが初回に強み

ⒸSPAIA

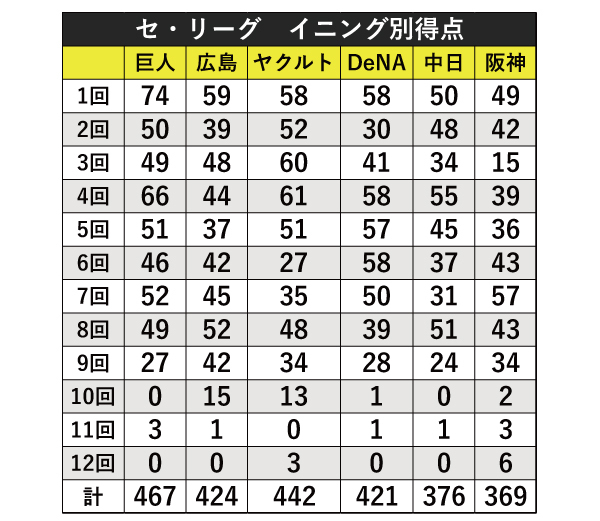

セ・リーグでは首位・巨人が圧倒的な初回の攻撃力を誇っている。74得点は12球団トップで、打率3割超え(.314)も12球団で巨人のみ。OPS.889も抜きんでた数字だ。そもそもチーム総得点でもリーグトップの巨人は、初回得点数が占める割合(15.8%)も最も高い。初回からの高い得点力は対戦チームにとって脅威だ。

意外なことに初回得点数2位と僅差の3位に最下位のヤクルトが入った(58得点)。初回犠打数はヤクルトはゼロで、巨人も2つほど。初回は必ずといっていいほど、強攻策で攻めている。坂本勇人、青木宣親のような強打者を安定して2番に置くことができ、なおかつ丸佳浩、山田哲人のような打者を1番や3番に並べるオーダーを組んだチームが、初回に多くの得点を挙げる結果になった。

初回の攻撃を警戒すべきは巨人、広島、ヤクルト、DeNAあたりということになりそうだが、中盤以降の攻撃力にも注目する。

ⒸSPAIA

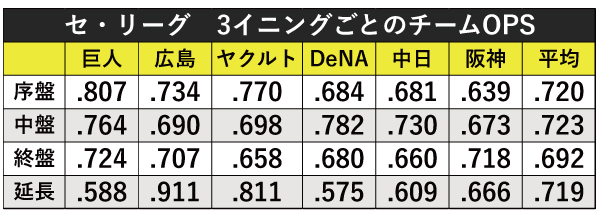

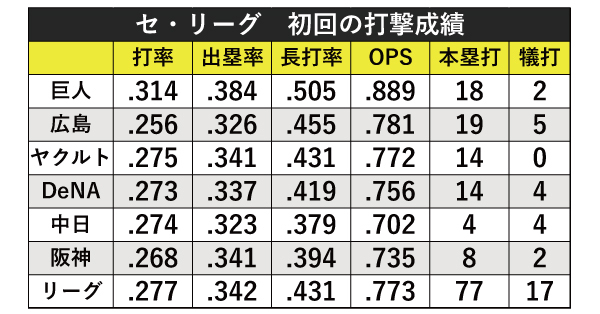

延長に関しては試合数が少なく参考程度になるが、試合を3イニングずつに分けてチームOPSを見ると、巨人は延長を除きいずれもリーグ平均以上をマークし、序盤に加えて終盤もリーグトップだった。

ヤクルトは序盤こそリーグ2位の.770だが、中盤・終盤ではリーグ平均以下。終盤のOPS.658はリーグ最下位の数字で、試合が進むほど得点力は下がっている。ヤクルトと対戦するときは、初回を含めた序盤をしっかり抑えることが有効と言えそうだ。セ・リーグでオープナーやショートスターターが最も効果的に働きそうなのは、ヤクルトということになるのではないだろうか。

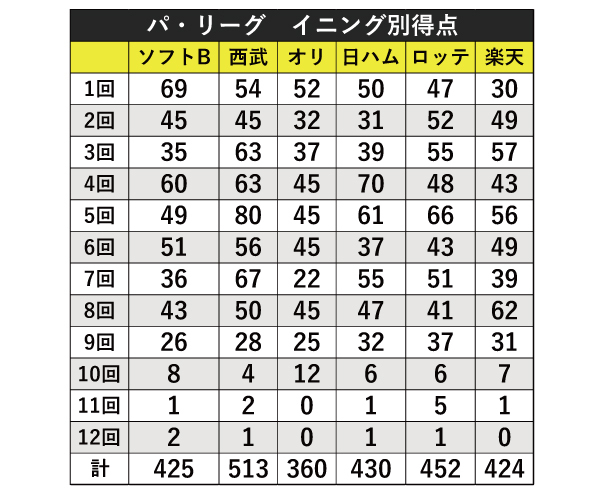

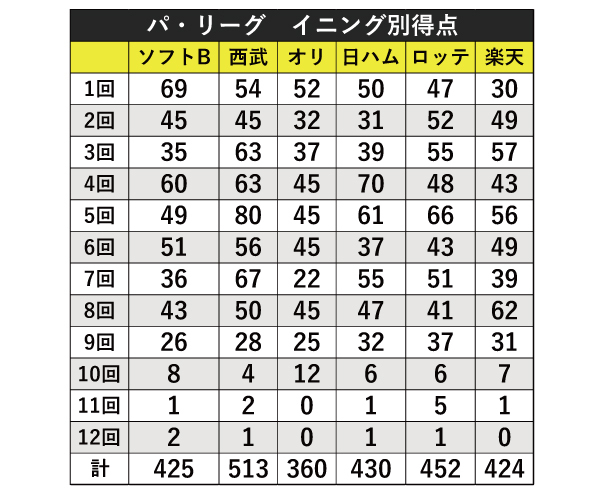

パ・リーグはソフトバンクが初回から一発攻勢

ⒸSPAIA

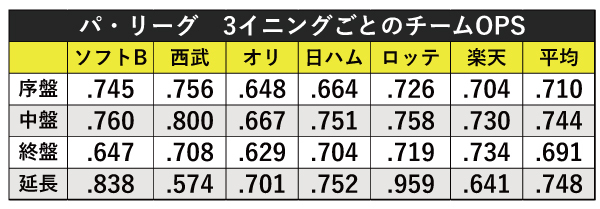

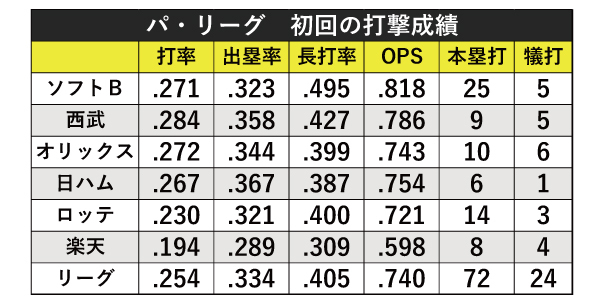

パ・リーグは、データ集計時点では首位のソフトバンクが初回得点数トップだ(69得点)。初回OPSはリーグで唯一.800台に乗り(.821)、突出した初回の攻撃力が数字に表れたとなった。ソフトバンクのほか、1番から固定された強力上位打線を誇る西武と日本ハムが続いた。

セ・リーグのヤクルト同様にオープナーやショートスターターが有効なのはソフトバンクだろうか。

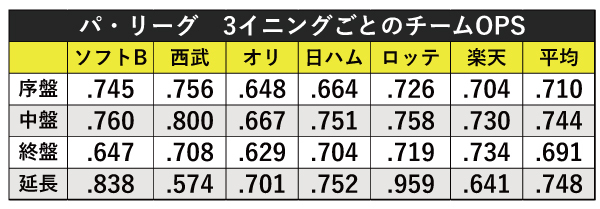

3イニングごとのOPSも見てみる。

ⒸSPAIA

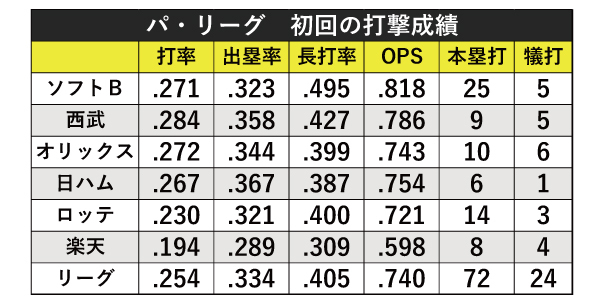

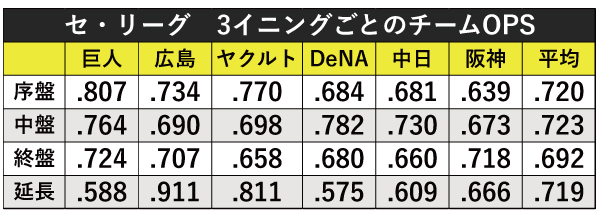

3イニングごとのチームOPSは、西武は序盤・中盤・終盤いずれもリーグ平均以上、日本ハムも中盤・終盤は平均以上だった。

ソフトバンクは序盤のOPS.745がリーグ2位。中盤のOPS.760も2位だが、終盤は5位のOPS.647までがグッと落ちる。オープナーやショートスターターで初回、序盤の攻撃を封じることができれば、有利に試合を進められるのではないだろうか。

ただ、ソフトバンクは初回の攻撃で本塁打が25本と、飛び抜けた本数を記録している。なかなか上位打線を固定できず、初回の出塁率はリーグ平均以下の.323。それでも得点を挙げらるのは、今期は一発が得点源となっているからだ。特にグラシアルは初回の6本塁打中、2ランが3本、3ランが1本と走者を置いた場面での一撃が目立つ。

この他、初回に本塁打を打っている主な選手は、4本の今宮健太とデスパイネや3本の松田宣浩がいる。単純にオープナーやショートスターターを使うだけでなく、こういった主軸の被弾をケアできる投手が必要となってくる。

※数字は8月3日終了時点